UMUM

Kegiatan survey untuk pekerjaan Detail Engineering Design (DED) bangunan fasilitas perlindungan pantai merupakan rangkaian kegiatan yang komplek dan harus dilakukan dengan metodologi akurat Karen atiap parameter yang diukur dari masing-masing kegiatan survei memiliki kaitan / sensitifitas yang tinggi antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh sederhana adalah hubungan antara pasang surut dengan arus, hubungan antara kejadian hujan, debit sungai, gelombang pecah dan kadar sedimen layang / total suspendd solid dan juga salinitas.

Begitu pula dengan analisis data hasil survei, maka konsultan harus menggunakan metode analisis yang tepat sehingga gambaran hubungan tiap parameter dapat diketahui, hal tersebut sangat penting untuk mendefinisikan faktor pembangkit sedimentasi dan analisis selanjutnya.

Metodologi Analisis

Metodologi Survei & Analisis Pasang Surut

Sebagaimana disebutkan dalam kerangka acuan kerja (KAK), survei pasang surut dilakukan pada lokasi yang representatif dengan lama pengamatan 29 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan cara pengukuran dengan alat ukur muka air otomasis atau Automatic Water Level Recorder (AWLR) yang dibaca setiap rentang waktu tertentu. Hasil survei pasang surut selanjutnya dianalisis secara harmonik untuk menentukan elevasi muka air penting, mengetahui tipe pasang surut yang terjadi dan meramalkan fluktuasi muka air.

Data masukan untuk analisa pasang surut ini adalah data hasil pengamatan pasang surut di lapangan. Urutan analisa pasang surut adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan komponen-komponen pasang surut.

2. Penentuan tipe pasang surut yang terjadi.

3. Meramalkan fluktuasi muka air akibat pasang surut.

4. Menghitung elevasi muka air penting.

Menguraikan komponen-komponen pasang surut adalah menguraikan fluktuasi muka air akibat pasang surut menjadi komponen-komponen harmonik penyusunnya. Besaran yang diperoleh adalah amplitudo dan fasa setiap komponen. Metode yang biasa digunakan untuk menguraikan komponen-komponen pasang surut adalah metode admiralty dan least square dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Metode Analisa Admiralty

Metode Admiralty

digunakan untuk analisa data pengamatan pasut jangka pendek, dan biasanya

digunakan untuk perhitungan data pengamatan 15 atau 29 hari. Hasil dari

perhitungan ini adalah amplitudo dan fase dari konstanta harmonik pasang surut

utama, yaitu: K1, O1, P1, M2, K2, N2, K2, M4, MS4. Sistem perhitungan menggunakan metode ini

pada umumnya menggunakan tabel. Dari konstanta tersebut dapat pula ditentukan

MSL harian. Secara khusus metode ini digunakan oleh Hydrographic Department of The Admiralty sehingga dikenal sebagai

metode admiralty.

2. Metode

Analisa Harmonik menggunakan Least Square

Metode analisis harmonik merupakan teknik

perhitungan yang sangat sesuai untuk menggambarkan lengkungan dari data-data

pengamatan pasang surut. Data pengamatan pasut disusun menjadi fungsi

sinusiodal atau kosinusiodal dari fungsi gelombang harmonik. Pasang surut

dipengaruhi oleh gaya-gaya periodik, sehingga pasut dapat digambarkan sebagai

fungsi harmonik. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

Vg adalah parameter pasang surut keseimbangan di Greenwich, sedangkan µdan f adalah faktor astronomi.

Dengan mengabaikan faktor meteorologi dan astronomi (Vg, µ,f) ketinggian pasang surut dapat dinyatakan dengan fungsi harmonik bagi sejumlah k konstanta pasang surut seperti persamaan berikut:

dimana:

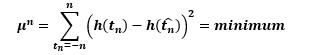

Salah satu analisis harmonik adalah menggunakan metode perataan kuadrat terkecil. Dengan menggunakan metode ini, masalah data kosong tidak menjadi masalah dan dapat dihasilkan amplitudo dan fase dari semua konstanta pasang surut yang diinginkan. Dengan adanya komputer metode ini sangat baik diterapkan bila data pengamatan dilakukan dalam waktu panjang. Data ketinggian pasang surut hasil pengamatan akan mendekati nilai ketinggian pasang surut yang sebenar apabila:

Ini merupakan dasar dari perataan kuadrat terkecil. fungsi minimum bila:

Persamaan diatas menghasilkan 2k+1 persamaan untuk mendapatkan , dan yang merupakan MSL dan konstanta pasang surut. Selain parameter tersebut perlu juga dihitung faktor astronomi.

Kelebihan metode analisa harmonik menggunakan perataan kuadrat terkecil dibanding dengan metode yang lain adalah sebagai berikut:

a. Data pengamatan pasut jangka panjang dapat dihitung, semakin panjang data pengamatan konstanta yang dihasilkan semakin banyak dan teliti.

b. Metode ini masih memungkinkan untuk melakukan perhitungan data, bila terjadi data kosong ketika melakukan pengamatan.

c. Semakin rapat interval data pengamatan maka grafik yang dihasilkan akan semakin mendekati kondisi yang sebenarnya.

d. Setiap konstanta pasut yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan metode ini, dapat diketahui ketelitiannya.

Pasang

surut adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di

langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Bumi berotasi

sendiri dalam mengelilingi matahari dalam waktu 24 jam, sedangkan bulan berotasi

sendiri dalam mengelilingi bumi pada

saat yang bersamaan

dalam waktu 24 jam 50 menit.

Selisih 50 menit ini menyebabkan besar gaya tarik bulan bergeser terlambat 50

menit dari tinggi air yang ditimbulkan oleh gaya tarik matahari.

Gerak rotasi bumi mengelilingi matahari melalui

suatu lintasan yang mempunyai bentuk elliptis yang disebut bidang elliptis.

Sudut inklinasi bumi terhadap bidang elliptis sebesar 66.50, sedangkan sudut

inklinasi bulan terhadap bidang rotasi bumi adalah 50.9’. Jarak terdekat antara

posisi bulan dan bumi disebut perigee

dan jarak terjauh disebut apogee (Gambar

2.1).

Keadaan pasang pada saat perigee dan keadaan surut pada saat apogee.

Besar

pengaruh bulan dan matahari terhadap permukaan air laut di bumi disesuaikan

dengan gaya-gaya yang bekerja satu sama lainnya. Adanya gaya tarik bulan dan

matahari menyebabkan lapisan air yang semula berbentuk bola menjadi ellips. Peredaran bumi dan bulan pada

orbitnya menyebabkan posisi bumi-bulan-matahari selalu berubah setiap saat.

Revolusi bulan terhadap bumi ditempuh dalam waktu 29.5 hari (jumlah hari dalam

satu bulan menurut kalender tahun kamariah, yaitu tahun yang didasarkan pada

peredaran bulan).

Pada sekitar tanggal 1 dan 15 (bulan muda dan

purnama) posisi bumi-bulan-matahari kira-kira berada pada satu garis lurus (Gambar

2.2) sehingga gaya tarik bulan dan matahari

terhadap bumi saling memperkuat. Dalam keadaan ini terjadi pasang surut purnama

(pasang besar, spring tide), di mana

tinggi pasang surut sangat besar dibandingkan pada hari-hari yang lain.

Sedangkan sekitar tanggal 7 dan 21 (seperempat dan tiga perempat revolusi bulan

terhadap bumi) di mana bulan dan matahari membentuk sudut siku-siku terhadap

bumi (Gambar

2.3) maka gaya tarik bulan terhadap bumi saling

mengurangi. Dalam keadaan ini terjadi pasang surut perbani (pasang kecil, neap tide) di mana tinggi pasang surut

kecil dibandingkan dengan hari- hari yang lain.

Komponen

Pasang Surut

Guna memperkirakan keadaan pasang surut, maka terdapat banyak komponen- komponen yang mempengaruhi pasang surut. Komponen utama adalah akibat gaya tarik bulan dan matahari (lunar dan solar komponen). Komponen lainnya adalah komponen non astronomis.

Komponen pasang surut yang ada sebanyak 9 (sembilan). Penjabaran ke delapan komponen pasang surut tersebut seperti pada Tabel 2.1. Hasil penguraian pasang surut adalah parameter amplitudo dan beda fase masing-masing komponen pasang surut.